肩こり・首こり

- パソコン作業を続けると徐々に肩が痛くなってくる

- 子供を抱っこしていると肩が痛くなる

- 昔から姿勢が悪く、ストレートネックと言われたことがある

- 肩の後ろや腕に痛みやしびれ、違和感がある

- 肩甲骨の可動域が狭くなった

- 肩こりがひどいときは吐き気や頭痛にになり、家事もままならない

肩こりとは

肩こりとは、首から肩、背中にかけての筋肉が硬くなり、重だるさ、痛み、違和感などを感じる状態の総称です。国民生活基礎調査(厚生労働省)によると、自覚症状として女性で最も多く、男性でも腰痛に次いで多い症状であり、多くの人が経験する一般的な不調であることがわかります。

肩こりの主な症状

肩こりと言っても、その症状は人によって様々です。典型的な症状には以下のようなものがあります。

- 首や肩のこり、重だるさ: 首を回しにくい、肩が上がりにくいといった感覚を伴うこともあります。

- 痛み: 鈍い痛みから、ズキズキとした鋭い痛みまで多岐にわたります。肩甲骨の周りや首の付け根に痛みを感じることが多いです。

- 頭痛: 特に後頭部から側頭部にかけての緊張型頭痛を併発することがよくあります。

- 吐き気: 肩こりが重度になると、自律神経の乱れから吐き気を催すこともあります。

- 腕のしびれや痛み、違和感: 肩こりが悪化すると、首や肩の筋肉が神経を圧迫し、腕や手にも症状が及ぶことがあります。

- 肩甲骨の可動域制限: 肩甲骨周辺の筋肉の硬直により、腕を上げたり後ろに回したりするのが困難になることがあります。

- 目の疲れ: 首や肩の緊張は、目の周りの筋肉にも影響を与え、眼精疲労を引き起こすことがあります。

これらの症状は単独で現れることもあれば、複数組み合わさって現れることもあります。特に、吐き気や頭痛を伴うほどの重い肩こりは、日常生活に深刻な影響を及ぼし、仕事や家事の効率を著しく低下させてしまいます。

肩こりの種類とタイプ

一言に「肩こり」と言っても、その原因や症状の現れ方によっていくつかのタイプに分けられます。

- 一般的な慢性肩こり: 長時間の同じ姿勢(デスクワーク、スマートフォンの操作)、運動不足、冷えなどが原因で起こる、多くの人が経験するタイプです。筋肉の血行不良や疲労物質の蓄積が主な要因となります。

- 姿勢不良による肩こり: 猫背やストレートネックなど、姿勢の悪さが習慣化している場合に起こりやすいタイプです。頭の重みを支える首や肩の筋肉に常に負担がかかり、慢性的なこりや痛みにつながります。特に、本来緩やかなS字カーブを描いているはずの頸椎がまっすぐになってしまうストレートネックは、肩こりの大きな原因となります。

- ストレス性肩こり: 精神的なストレスや緊張が原因で、無意識のうちに肩や首に力が入ってしまうことで起こります。自律神経の乱れも関係し、睡眠の質の低下や頭痛などを併発することもあります。

- 外傷や病気による肩こり: 稀に、頚椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、胸郭出口症候群、内臓疾患(心臓病や肺の病気など)といった病気が原因で肩こりのような症状が現れることがあります。これらの場合は専門医による診断と治療が必要です。

ご自身の肩こりがどのタイプに当てはまるのかを知ることは、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。

なぜ肩こりは起こるのか?:知られざる原因のメカニズム

肩こりの原因は一つではありません。複数の要因が複雑に絡み合って発生することがほとんどです。ここでは、主な原因とそのメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

- 長時間の不良姿勢

最も一般的な原因の一つです。パソコン作業、スマートフォンの操作、読書、裁縫など、長時間同じ姿勢を取り続けることで、首や肩の筋肉は常に緊張を強いられます。特に、頭が前に突き出た姿勢(フォワードヘッドポスチャー)や猫背は、頭の重さ(体重の約10~13%、成人で約5kg)を首や肩の筋肉だけで支えようとするため、過度な負担がかかります。

- ストレートネック: 正常な頸椎は前方に緩やかにカーブしていますが、長時間のうつむき姿勢やスマートフォンの使用により、このカーブが失われ、まっすぐになってしまう状態を指します。ストレートネックになると、頭の重さを分散させるクッション機能が失われ、首や肩への負担が格段に増大します。その結果、慢性的な肩こりや頭痛、腕のしびれなどの症状を引き起こしやすくなります。

- 筋肉の疲労と血行不良

長時間同じ姿勢を取り続けたり、過度な運動をしたりすると、筋肉は疲労し、酸素や栄養の供給が滞り、老廃物が蓄積しやすくなります。これにより筋肉が硬くなり、血行不良がさらに進行するという悪循環に陥ります。硬くなった筋肉は、周辺の神経や血管を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

- 精神的ストレスと緊張

ストレスを感じると、私たちの体は無意識のうちに身構え、肩や首の筋肉が緊張します。この状態が長く続くと、筋肉の血行不良を引き起こし、肩こりへとつながります。また、ストレスは自律神経のバランスを乱し、血管の収縮や拡張をコントロールする機能にも影響を与えるため、さらに血行不良を悪化させる可能性があります。

- 運動不足

体を動かす機会が少ないと、筋肉は衰え、血行が悪くなります。特に、肩や首周りの筋肉を積極的に動かさないと、柔軟性が失われ、硬くなりやすくなります。これにより、少しの動作でも筋肉に負担がかかり、肩こりを感じやすくなります。

- 冷え

体が冷えると、血管が収縮し、血行が悪くなります。これにより、筋肉への酸素や栄養の供給が滞り、老廃物が蓄積しやすくなります。特に、冬場や冷房の効いた部屋での作業は、肩こりを悪化させる要因となります。

- その他の原因

- 目の疲れ(眼精疲労): パソコンやスマートフォンの長時間使用による目の疲れは、首や肩の筋肉の緊張を誘発し、肩こりにつながることがあります。

- 枕や寝具が合わない: 寝ている間の不自然な姿勢は、首や肩に負担をかけ、朝起きた時に肩こりを感じる原因となることがあります。

- なで肩、いかり肩などの体型: 肩の形状によっては、特定の筋肉に負担がかかりやすくなることがあります。

- 内臓の病気: 稀に、心臓病、肺の病気、胆石など、内臓の病気が肩の痛みを引き起こすことがあります。

このように、肩こりの原因は多岐にわたり、一つだけでなく複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。ご自身の肩こりの原因を正確に把握することが、効果的な改善への第一歩となります。

一般的な肩こり施術法

肩こりのつらさに耐えかねて、様々な施術を試した経験がある方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、一般的に行われている肩こり施術法と、それらの限界について触れておきます。

- マッサージ・リラクゼーション

手技による筋肉へのアプローチで、一時的なリラックス効果や血行促進が期待できます。多くの人が最初に試す方法ですが、深部の凝り固まった筋肉や、根本的な原因にアプローチできない場合、効果が持続しないことがあります。

- 鍼治療

ツボや痛みのポイントに鍼を刺すことで、血行改善や痛みの緩和を図ります。鍼に抵抗がある方には不向きな場合があります。また、原因が姿勢などにある場合、鍼だけでは根本的な解決に至らないこともあります。

- 温熱療法

患部を温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。一時的な症状緩和には有効ですが、根本的な筋肉の状態改善にはつながりにくいことがあります。

- 薬物療法(湿布、内服薬)

痛み止めや筋弛緩剤などの薬を使用することで、痛みを一時的に抑えることができます。しかし、これは対症療法であり、痛みの原因そのものを改善するものではありません。薬の服用をやめると、再び症状が現れることが多いです。

- 運動療法・ストレッチ

自己管理として、ストレッチや軽い運動を取り入れることは非常に重要です。しかし、誤った方法で行うと逆効果になったり、症状が悪化したりする可能性もあります。また、すでに筋肉が強く固まっている場合、自己流のストレッチだけではなかなか改善しないことがあります。

これらの一般的な施術法は、それぞれに効果が期待できる一方で、根本的な原因にアプローチできない、効果が持続しないといった限界もあります。「どこに行っても肩こりが改善されなかった」というお悩みは、多くの場合、この「根本原因へのアプローチ不足」が原因です。

当院の肩こり施術

まきの接骨院の「トリガーポイント」に着目した肩こり施術

新座市のまきの接骨院では、長年改善されなかった頑固な肩こりでお悩みの方に、独自の専門的なアプローチで施術を行っています。当院が特に重視しているのは、「MPS(筋筋膜疼痛症候群)」と呼ばれる状態と、その原因となる「トリガーポイント」へのアプローチです。

- MPS(筋筋膜疼痛症候群)とは?

肩こりの原因の多くが**MPS(筋筋膜疼痛症候群)**であると考えられています。これは、筋肉や筋肉を覆う筋膜に「しこり」や「硬結」が形成され、それが痛みの引き金となる状態を指します。このしこりこそが「トリガーポイント」であり、触ると強い痛みを感じたり、離れた場所に痛みを引き起こしたり(関連痛)することが特徴です。

長時間の同じ姿勢、過度の負担、精神的ストレスなどにより筋肉が継続的に緊張すると、筋肉内に血行不良が起こり、酸素や栄養が不足します。これにより、筋肉の一部が硬くなり、トリガーポイントが形成されます。このトリガーポイントは、一度できると自然にはなかなか解消されにくく、慢性的な肩こりや痛みの原因となります。

- 「トリガーポイント」へのアプローチ

まきの接骨院では、このMPSを解除するために、トリガーポイントを中心に施術を行います。患者様一人ひとりの症状と体の状態を丁寧に触診し、痛みの原因となっているトリガーポイントを特定します。

トリガーポイントへの施術は、筋肉に対し適切な力と時間でアプローチすることで行います。この際の力は、実はそれほど強くありません。しかし、神経が過敏な状態になっている場合は、ごく弱い力でも痛みを感じることがあります。ご安心ください、力加減は常に患者様と相談しながら調整しますので、無理な施術は一切行いません。心地よいと感じる範囲で、最大限の効果を引き出すよう努めます。

トリガーポイントが解除されると、硬くなっていた筋肉が緩み、血行が促進され、痛みや違和感が徐々に和らいでいきます。これは、痛みの根本原因に直接アプローチするため、その場しのぎではない、持続的な改善が期待できる施術です。

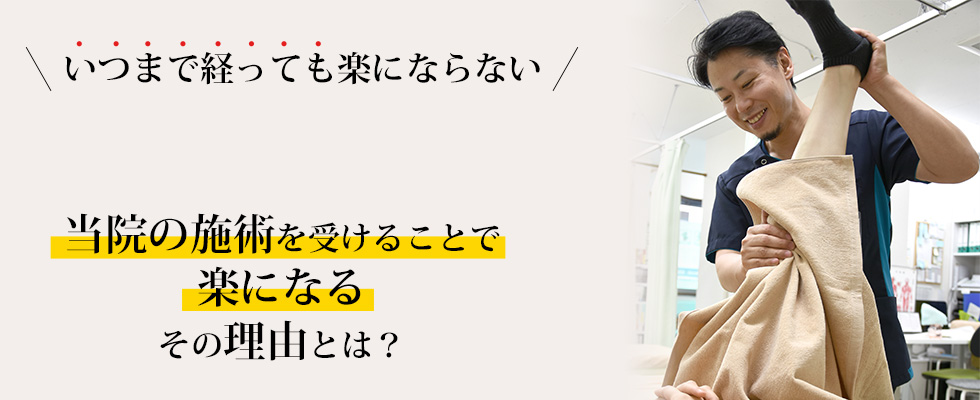

- 動きを改善する「肩甲骨はがし」トリガーポイントへの施術と並行して、当院が効果が高いと考えているのが「肩甲骨はがし」です。肩甲骨は背中にある一対の三角形の骨で、腕の動きや体幹の動きと密接に関わっています。運動学的に非常に自由度の高い動きをする骨ですが、インナーマッスルの緊張や硬さ、姿勢の悪さなどにより、肩甲骨周辺の筋肉が癒着し、動きが悪くなることがあります。

肩甲骨の動きが制限されると、腕を上げたり、首を回したり、背中を反らしたりといった日常の動作が制限され、結果として肩や首に過度な負担がかかり、肩こりの悪化につながります。

「肩甲骨はがし」は、硬くなった肩甲骨周辺の筋肉や筋膜を丁寧にほぐし、肩甲骨本来の滑らかな動きを取り戻すための手法です。これにより、

- 肩甲骨の可動域が広がる

- 肩や首、背中の筋肉の緊張が緩和される

- 血行が促進される

- 姿勢が改善される

といった効果が期待できます。肩甲骨の動きがスムーズになることで、肩や首への負担が軽減され、肩こり症状の根本的な改善につながります。

- 首や肩の緊張を支配する神経への施術「神経ストレッチ」

いわゆる肩こりの筋肉は僧帽筋がメインになります僧帽筋の運動を支配する神経は副神経と呼ばれる神経で、この部位の圧迫や滑走の阻害があると正常な筋緊張状態でなくなります。つまり強く緊張してしまったり、マヒになると力が入らないという状態です。痛みに関しては頸神経叢という部位からの神経の枝が僧帽筋に入ってくるために別のアプローチが必要になります。 - 寝違え等による症状はケガに分類されるため健康保険治療が適応されます。しかし、健康保険治療は電気治療と軽いマッサージやストレッチがメインのため上記のような専門の施術は行いません。

これらの専門的な施術を組み合わせることで、まきの接骨院では、長年改善しなかった頑固な肩こりに対しても、着実に症状を楽にし、快適な日常生活を取り戻すお手伝いをしています。

当院の肩こり専用施術は、予約制です。「整体」としてご予約いただければ、専門的な肩こり施術を提供いたします。

寝違えや、首や肩のスポーツなどの負傷であれば「健康保険施術」でご予約下さい。

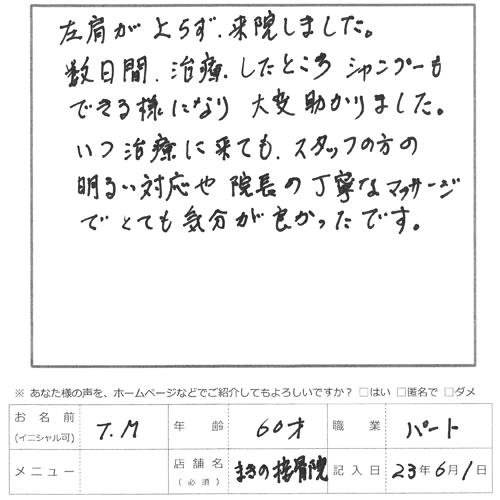

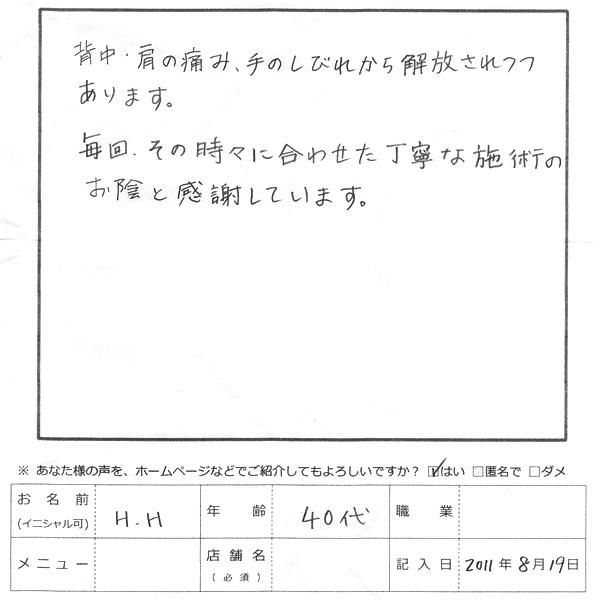

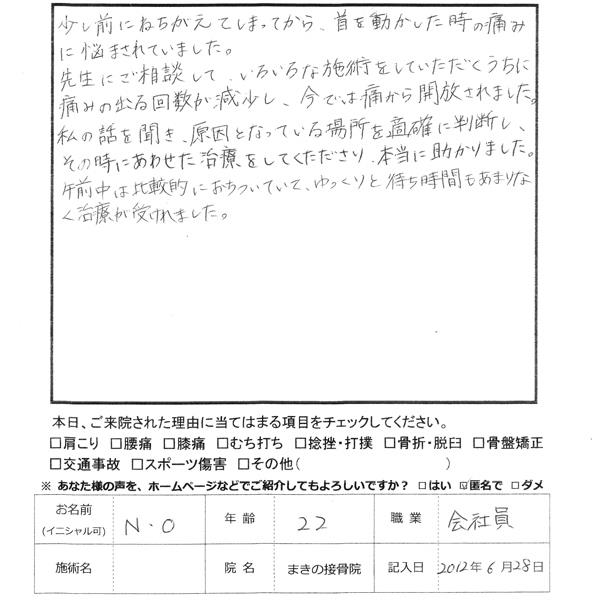

お客様の声

数日間治療したところシャンプーもできるようになり大変助かりました。

いつも治療に来てもスタッフの方の明るい対応や院長の丁寧なマッサージでとても気分が良かったです。

毎回、その時々に合わせた丁寧な施術のお蔭と感謝しております。

首を動かしたときの痛みに悩まされていました。先生にご相談して、色々な施術をしていただくうちに痛みの出る回数が減少し、今では痛みから解放されました。

私の話を聞き、原因となっている場所を的確に判断し、その時に合わせた治療をしてくださり本当に助かりました。

午前中は比較的に落ち着いていて、ゆっくりと待ち時間もあまりなく治療が受けれました。

肩こりに関するよくある質問(Q&A)

まきの接骨院に寄せられる、肩こりに関するよくある質問にお答えします。

Q1:肩こりは放置するとどうなりますか?

A1: 肩こりを放置すると、症状が悪化し、様々な不調を引き起こす可能性があります。単なる「こり」から、慢性の痛み、頭痛、吐き気、腕のしびれ、さらには自律神経の乱れによる全身倦怠感、集中力低下、不眠などにつながることもあります。日常生活に支障をきたすだけでなく、精神的な負担も大きくなるため、早めの対処が重要です。

Q2:ストレートネックも肩こりの原因になりますか?

A2: はい、ストレートネックは肩こりの大きな原因の一つです。本来S字カーブを描いているべき頸椎がまっすぐになることで、頭の重さを分散させるクッション機能が失われ、首や肩に過度な負担がかかります。これにより、慢性的な肩こりや首の痛み、頭痛、腕のしびれなどを引き起こしやすくなります。当院の施術では、ストレートネックによる肩こりに対してもアプローチを行います。

Q3:施術は痛いですか?

A3: 当院の施術は、患者様の状態に合わせて力加減を調整しますのでご安心ください。特にトリガーポイントへのアプローチでは、神経が過敏になっている場合はごく弱い力でも痛みを感じることがありますが、無理に痛みを我慢していただくことはありません。常に患者様とコミュニケーションを取りながら、心地よいと感じる範囲で効果的な施術を心がけています。

Q4:どれくらいの頻度で通えばいいですか?

A4: 症状の程度や原因によって異なりますが、初めのうちは週に1〜2回の頻度でご来院いただくことをおすすめしています。症状が安定してきたら、徐々に間隔を広げていき、最終的には良い状態を維持するためのメンテナンスへと移行していきます。詳細な施術計画は、初回ご来院時に体の状態を拝見した上でご提案させていただきます。

Q5:「肩甲骨はがし」とは具体的にどのような施術ですか?

A5: 「肩甲骨はがし」は、硬くなった肩甲骨周辺の筋肉や筋膜を、手技によって丁寧に剥がすようにほぐしていく施術です。肩甲骨の動きを制限している筋肉の緊張を緩め、本来の柔軟な動きを取り戻すことを目指します。これにより、肩や腕の可動域が広がり、肩こりの軽減や姿勢の改善につながります。

Q6:予約は必要ですか?

A6: はい、当院の肩こり専用施術は予約制となっております。スムーズなご案内と、患者様一人ひとりに十分な時間を提供させていただくため、事前のご予約をお願いしております。ネットからなら24時間ご予約受付が可能ですので、お気軽にご利用ください。ご予約の際は、「ボディケア」をご選択いただければ対応させていただきます。