Blog記事一覧 > 臨床例 | 新座・朝霞・志木で評判の接骨院の記事一覧

太ももの前がビリビリ痛む・ズキズキする原因と対処法|志木駅徒歩2分 まきの接骨院

太ももの前(大腿部前面)がビリビリする/ズキッと電気が走る/表面がヒリヒリする/奥のほうがズーンと重だるい

といった症状は、日常生活の中で突然起こることがあり、原因が分かりづらいことが多い症状です。

- 「ぶつけたわけでもないのに急に痛くなった」

- 「歩けないほど痛いのに、休むと落ち着いてくる」

- 「筋肉に力が入りにくい感じがする」

- 「何もしていないのにピリピリする」

こういったケースは、筋肉・神経・筋膜の複合的なトラブル が関係している可能性があります。

インターネット検索では「打撲」「肉離れ」がよく出てきますが、

ぶつけていない/激しい運動をしていない 場合は、外傷が起きることは基本的にありません。

ここでは、トリガーポイント施術を得意とするまきの接骨院が、外傷以外で起こる太もも前の痛みについて分かりやすく解説します。

私自身も時々この痛みを経験します。同じ症状で困っている方の助けになれば幸いです。

太もも前が痛むときに考えられる代表的な原因

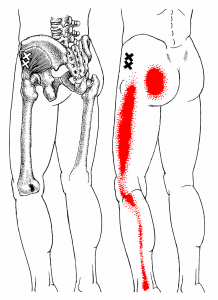

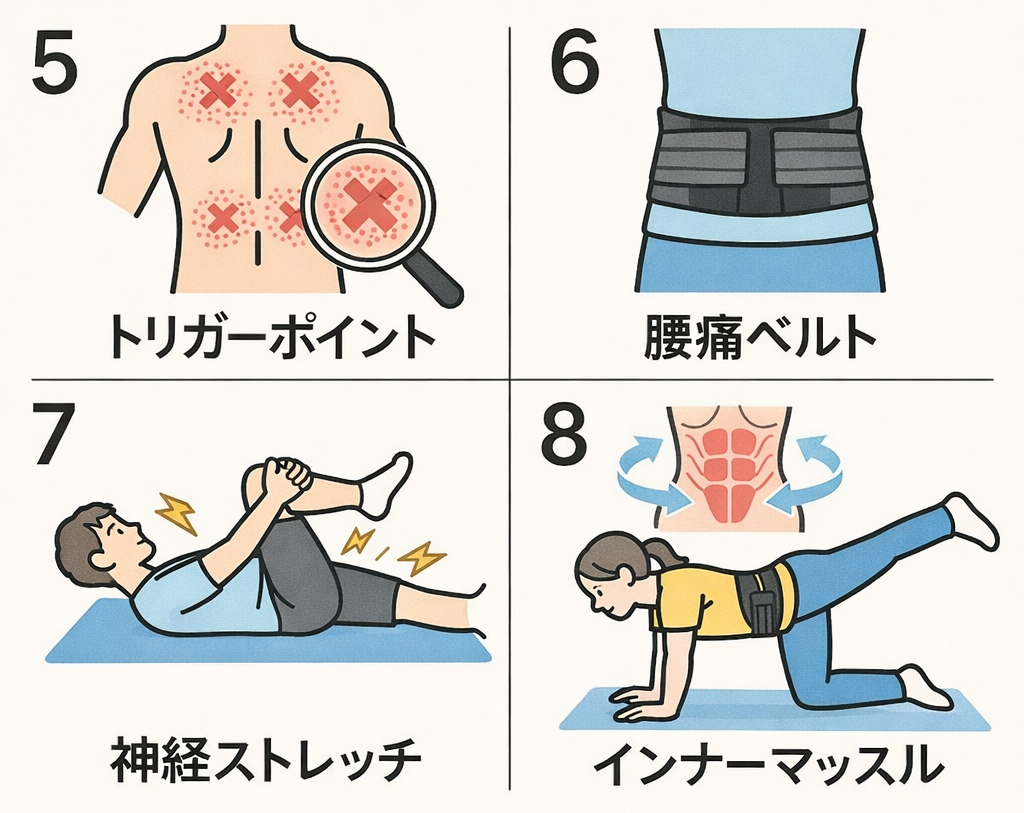

1.大腿四頭筋(太ももの前)にできるトリガーポイント

太ももの前の筋肉(大腿直筋・中間広筋・外側広筋・内側広筋)は日常生活で負担がかかりやすく、

筋肉のしこり(トリガーポイント) ができやすい部位です。

▼トリガーポイントで起こりやすい症状

- 筋肉の奥がズキズキ痛む

- 太もも前〜膝周りまで痛みが広がる

- 力が入りにくい

- 階段がつらい

- 押すと「そこっ!」と響く再現痛が出る

特に 中間広筋の深部にできるトリガーポイント は神経痛と間違われる鋭い痛みを出すことがあります。

▼なぜトリガーポイントができるのか?

- 長時間の座り姿勢

- 反り腰

- スポーツ後の疲労

- 慢性的な姿勢のクセ

▼温めて楽になるなら要チェック

炎症が強い状態ではなく、

温めたほうが調子が良くなる場合=トリガーポイントの可能性が高い

と考えられます。

2.大腿外側皮神経の軽度の絞扼(しめつけ)・滑走不全

太ももの外側〜前側の感覚をつかさどる神経です。

デスクワークの姿勢、ベルトの圧迫、股関節前の緊張などで負担がかかると、

皮膚の表面がビリビリ・ヒリヒリ する神経痛を起こすことがあります。

▼神経痛の特徴

- 皮膚の表面がピリピリ・ヒリつく

- 触れるだけで嫌な感じ

- ズキッと痛んでしばらく動けない

- 姿勢の変化で痛みが変わる

▼症状が出やすい部位

- 鼠径部(足の付け根)

- 骨盤の前側

- 太もも前の筋膜の癒着部

こうした神経痛は、何もしていないのに突然痛む ため「原因不明の痛み」と勘違いされがちです。

まきの接骨院では、神経ストレッチ・神経モビライゼーション により、神経が滑らかに動くようアプローチします。

3.スパズム(筋肉の急な防御反応)による痛み

何気ない動作の瞬間に、

- ズキッと痛む

- 電気が走る

- 動けなくなるほどの痛み

などが出る場合、筋肉が急に硬くなる「スパズム」を起こしていることがあります。

▼スパズムの症状

- 痛みが急に出る

- 痛みの強さに波がある

- 温めると治まりやすい

炎症ではなく、筋肉の反射的な収縮で起こるため、温めて改善しやすい のが特徴です。

4.打撲・肉離れの可能性もある?(外傷との見分け方)

外傷の覚えがある場合はこちらの可能性もあります。

▼打撲

- ぶつけてすぐ痛む

- 押すと痛い

- 青あざ

▼肉離れ

- ダッシュやジャンプで「プチッ」とした感覚

- 力を入れると強烈に痛む

- 内出血

- 歩行困難も

外傷の覚えがある場合は、当院の施術内容も変わるため、まずは安静にしましょう。

なぜ突原因もなく太ももの前側が突然痛むのか?

太もも前は、日常生活で負担がかかり続ける場所です。

- 長時間の座位 → 大腿直筋が縮みっぱなし

- 姿勢のクセ → 前ももに負担

- 運動不足 → 筋膜が固くなる

- ストレス → 筋緊張が増える

- 睡眠不足 → 痛みを感じやすくなる

こうした「小さな負担の積み重ね」で、ある日突然痛みが出る ことは珍しくありません。

症状別セルフケア(安全にできるもの)

① 大腿四頭筋ストレッチ

- 片足を後ろで持って太もも前を伸ばす

- 骨盤を軽く後傾

- 20〜30秒 ×2〜3回

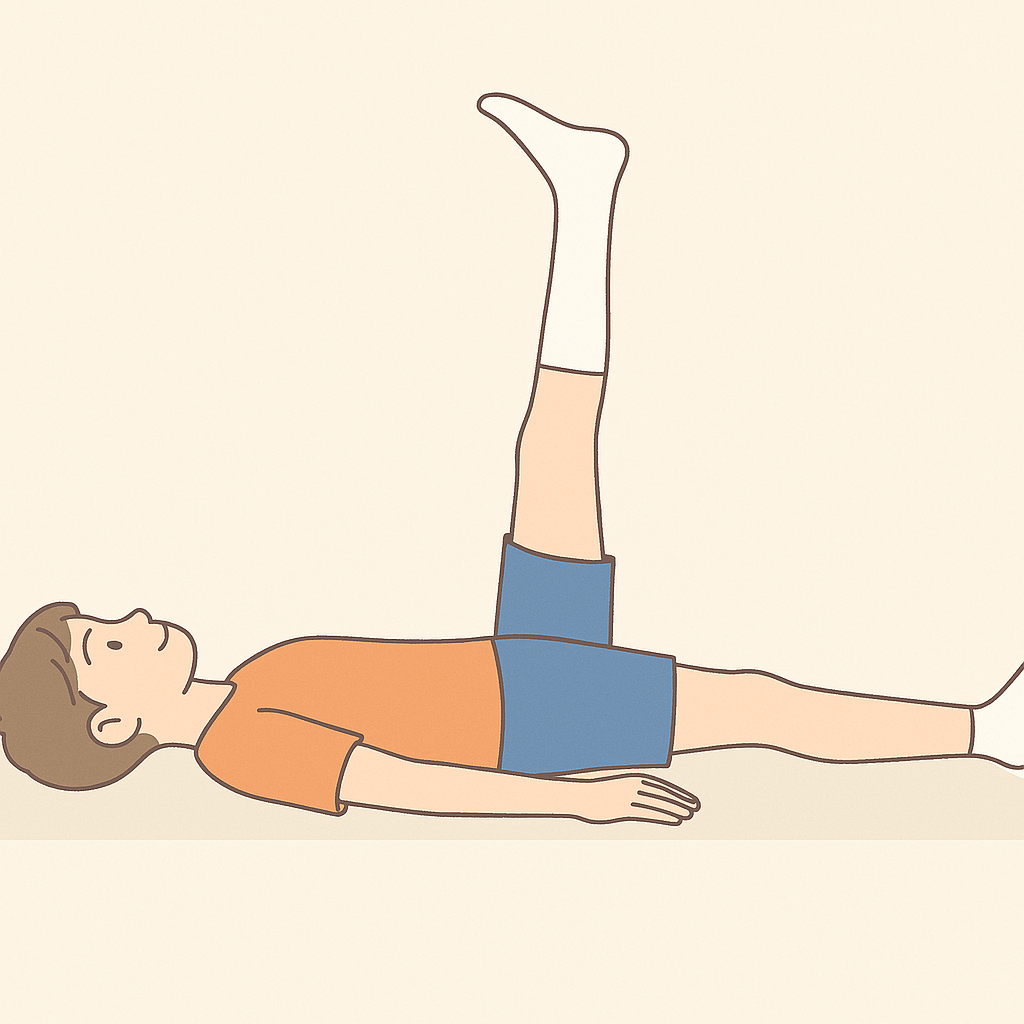

② 神経ストレッチ(大腿神経)

※安全性高く、痛くない範囲で行う

- 鼠径部中央あたりを押し、響きを探す

- 見つけたら指で軽く足の方向へ4〜5回こする

- 見つからない場合は鼠径部全体を軽く探る

③ 温める

入浴・ホットタオルなどでOK。

※外傷直後は逆効果。

④ トリガーポイントセルフリリース(前もも上部)

セルフケア1(圧迫)

① 足の付け根のすぐ下の硬い部分を探す

② 強くない範囲で60〜90秒押す

セルフケア2(押さえたまま動かす)

① 仰向けで膝を曲げる

② その部位を両手で固定

③ 押さえたまま膝を伸ばす ×5回

セルフケアで改善しない場合はご相談ください

太ももの痛みは、筋肉・神経・筋膜が複雑に関係して起こる ため、自力では改善しにくいケースがあります。

まきの接骨院では、

- 大腿部のトリガーポイント施術

- 大腿外側皮神経の神経ストレッチ

- 筋膜リリース

- 骨盤・姿勢の評価

- 日常生活での負担を軽減する指導

など、専門的なアプローチを行います。

太ももの前の痛みでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

「腕が上がらない」その肩の痛み、本当に五十肩ですか?

最近、肩の痛みで腕が上がらない方が立て続けにご来院されました。皆さん口を揃えて心配されるのが、「これって、四十肩・五十肩ですか?」ということです。

確かに、腕が上がらないというのは四十肩・五十肩(以下、五十肩)の代表的な症状です。しかし、実はその症状、**「本物の五十肩」**ではないかもしれません。

本物の五十肩と「五十肩もどき」の違いとは?

「本物の五十肩」の場合、腕を横から上げようとしても30度ほどしか上がりません。無理に上げようとすると激しい痛みが走り、まるで肩関節が凍りついたかのように固まって動きません。英語で「フローズンショルダー」と呼ばれるゆえんです。

この場合、自然に痛みが引くのを待つことが多いですが、施術を行うことで回復までの期間を短縮することは可能です。本来1年ほどかかる症状が、8ヶ月ほどに短縮されるといったイメージです。

一方で、症状はよく似ているけれど、施術で早期改善が期待できる**「五十肩もどき」**があります。これは、放っておくと慢性化してしまうため、早めの対処が重要です。

当院の得意技「マリガンテクニック」で短期間で改善!

当院では、この「五十肩もどき」に非常に効果的なMWM(マリガンテクニック)という手法を用いています。

このテクニックを簡単に説明すると、腕を上げる時に、肩関節が正しい動きをするよう、術者がサポートし、動きを誘導するテクニックです。

先日も肩の痛みで来院された方にこのテクニックを試したところ、施術直後から痛みがなく、腕が上がるようになりました。

「すぐに元に戻ってしまうのでは?」と思われるかもしれませんが、施術によって「痛みなく腕が上がる状態」が作れるということは、その状態を定着させれば良い、ということです。

肩の悩みを根本から解決する「原因究明アプローチ」

マリガンテクニックで関節の動きを整えるだけでなく、痛みの原因となる筋肉の緊張をほぐし、姿勢を改善することで、肩のトラブルは解決に向かいます。

このように、当院では患者さんの症状が**「本物の五十肩」なのか、「五十肩もどき」なのか**を正確に見極め、それぞれに最適なアプローチを行います。長引く肩の痛みや、腕が上がらないお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。諦めかけていた痛みを短期間で解決できるよう、全力でサポートいたします。

「毎朝足がつる」長年の悩みを解決!80代男性の臨床例

先日、「毎朝、両足がつって痛みで目が覚める」というお悩みを持つ80代の男性がご来院されました。運動不足とのことですが、毎日続く痛みが辛く、特に翌週に控えている旅行でたくさん歩くことに不安を感じていらっしゃいました。

詳しくお話を伺うと、以下の問題点が見えてきました。

毎日足がつることで、夜中に何度も起きてしまう。

痛みで歩くのが辛いときがある。

足がつった時の対処法や、水分・ミネラル補給との関係を知らない。

足のけいれん、その原因は?

足がつる、いわゆる「こむら返り」は、筋肉が異常に収縮して起こります。その原因はさまざまですが、主に以下の3つが考えられます。

筋肉の過剰な緊張: 筋肉が硬くなり、正常に伸び縮みできない状態です。

ミネラル不足: カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが不足すると、筋肉の収縮と弛緩がうまくいかなくなります。

筋筋膜性疼痛症候群(MPS): 筋膜の特定の場所が硬くなり、痛みやけいれんを引き起こします。

今回の患者さんの場合は、ふくらはぎの**腓腹筋(ひふくきん)**が全体的にけいれんを起こしている状態でした。

当院の施術で、痛みの根本にアプローチ

施術では、けいれんの根本原因にアプローチします。ただ筋肉を揉みほぐすだけでは一時的な効果しか得られません。

筋膜の緩和: まず、硬くなった筋膜を丁寧にゆるめ、筋肉が動きやすい状態をつくります。

特殊な手技: 腓腹筋の過剰な収縮を抑える特別な手技を用いて、筋肉と神経のバランスを整えます。これにより、けいれんが起きにくい状態へと導きます。

生活習慣のアドバイス: 水分やミネラル不足がけいれんの大きな原因となるため、その重要性をご説明し、日常生活で簡単にできる対策をアドバイスしました。また、つった時の対処法であるストレッチも併せて指導させて頂きました。

施術後の変化

施術後、あれほど辛かった朝方のけいれんは、翌日から起きなくなりました。旅行に行かれるまで3回の施術を重ねた結果、無事に旅行を楽しまれたと後日ご報告をいただきました。

足のけいれんは当院が得意とする筋膜やMPSの施術と深い関わりがあります。適切なアプローチによって、辛いけいれんの早期改善が期待できます。長年の足のつりや痛みに悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

(症例)ハムストリングスの肉離れ、その原因と適切な施術

まきの接骨院 院長の牧野淳一です。当院で施術した、陸上短距離選手の中学生のハムストリングス肉離れの症例についてご説明します。

5月の初め、当院に近隣の整骨院からの転院で、中学生の陸上短距離選手が来院しました。走っている最中に突然「ブチッ」という音とともに強い痛みが走り、ハムストリングス(太ももの裏側)を負傷したとのことです。

以前通っていた整骨院では、肉離れと診断され「とても痛い電気治療」を受けていたそうですが、なかなか回復せず、不安を感じて当院へ転院されました。

初診時、患部を確認すると確かに肉離れの状態でした。しかし、肉離れと症状がよく似た**筋スパズム(筋肉の痙攣)**の可能性も考慮し、慎重に鑑別診断を行いました。結果、肉離れだけでなく筋スパズムも少し起きていることが分かりました。

そこで、肉離れの治療と並行して筋スパズムへのアプローチも行ったところ、わずか3日後の再来院時には痛みがかなり引いていました。このことから、痛みの原因には筋スパズムも大きく関わっていたと判断できました。

回復を早めるアプローチとリハビリテーション

その後も施術を繰り返し、痛みが引いてきたところでジョギングを許可しました。

一般的に肉離れの場合、病院では「絶対安静」を指示されることもありますが、当院では患部に関係ない部位のトレーニングは積極的に推奨しています。身体を動かすことで成長ホルモンが分泌され、これが損傷部位の回復を早める効果があるからです。

専門的なストレッチと再発予防トレーニング

肉離れは、筋肉の柔軟性以上の負荷がかかった際に、筋肉が耐えきれずに断裂することで発生します。また、筋スパズムは、筋肉が断裂しそうになるのを防ぐために、筋肉が反射的に過剰に収縮してしまうこと(伸張反射)が一因となることもあります。

損傷部位が回復した後は、再発を防ぐための専門的なトレーニングが不可欠です。

- 筋肉の強化: 単純な最大筋力の向上だけでなく、伸張性収縮トレーニング(筋肉が伸ばされながら力を発揮する動き)を取り入れ、引き伸ばされる力に強い筋肉を作ることが重要です。

- 柔軟性の向上: ケガ予防のために柔軟性を高めることは大切ですが、短距離選手の場合、柔軟性がありすぎると爆発的な力が発揮しにくくなるという研究報告もあります。そのため、単に柔らかくするだけでなく、伸張反射や伸張性収縮の視点を取り入れた、競技特性に合わせたストレッチとトレーニングを組み合わせることが効果的です。

無事競技復帰!

このような施術とトレーニングを組み合わせることで、肉離れの回復期間である約3週間で完全に回復しました。ちょうど昨日の施術で、筋肉の張りや痛み、不安感も全てなくなり、今日から全力での練習を許可しました。

6月の大会にも間に合い、選手本人もホッとしていました。リレーの選手ということで、「自分が走れないと他の選手に迷惑がかかる」というプレッシャーもあったと思いますが、焦らず地道にリハビリに取り組んだ結果です。

しばらくは筋力が一時的に落ちているため、多少の痛みや違和感を感じることがあるかもしれませんが、問題なく大会に向けて全力で練習を続けていけるでしょう。

スポーツのケガでお悩みならご相談ください

当院では、スポーツによるケガでお悩みの方のサポートに力を入れています。もしお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

志木駅 スポーツのケガなら【まきの接骨院】

埼玉県新座市東北2‐35‐9‐102

TEL: 048-487-1832

スポーツ障害・外傷

本日、初回で来院された方はのお悩みは骨盤のゆがみ、肩こり、手首の痛み、腰痛、恥骨の痛み、膝の痛みでした。

骨盤のゆがみはメインはねじれでした。脚の長さがかなり違っていましたね。骨盤の開きはそれほどでもなかったのですが一応きちんと骨盤を閉じる方向に矯正しました。

その他の腰痛、肩こりは妊娠中の姿勢や赤ちゃんのお世話による筋疲労ですが、元々肩こりはひどかったようで首から肩にかけてかなり筋緊張が強く出ていましたので、しっかりほぐしました。

手首に関しては関節も筋肉も特に問題はなかったので、赤ちゃんの抱っこの仕方の問題だと判断し負担のかからない抱っこの仕方を指導しました。

膝は赤ちゃんを床に置く際に痛みがあるとのことでしたので、床に置く際の膝の曲げ方をアドバイスしました。膝に負担のかかるやり方でしたので、私の教えたやり方なら負担が減り徐々に痛みはなくなると思います。

このように、それぞれの患者さんに合った施術や普段の生活、赤ちゃんのお世話の際の姿勢などアドバイスを行っています。

産後のお悩みがあるママさんはお気軽にご相談くださいね!

先日、左のお尻から大腿部にかけて痛みとしびれがあるという60代男性の方が整体を受けられました。歩行中も痛いし、車の運転時も症状が出てくるとのことでした。

よくよくお話を伺うと最近ゴルフのコーチに見てもらっているそうで、そのコーチが左側の壁をつくることが大切だということで、左お尻から大腿部にかけて力を入れて壁を作り、軸がブレないようスイングするという練習を2時間くらいずっとやっていたそうです。

確かに骨盤がぶれると球が安定しないので壁をつくることは大事です。しかしこの方の場合練習をし過ぎて左の壁を作る際に使っている筋肉を酷使してしまい、トリガーポイントができてしまったようでした。骨盤の横にある筋肉群は歩行の安定性に関連しますがゴルフの場合は固定して使う事で、こういった症状の方は多くいらっしゃいます。

トリガーポイントとは筋肉の緊張などからくる痛みやしびれを起こす部位です。場合によってはお尻が原因なのに大腿部~下腿部等に痛みが出る事もあります。(坐骨神経痛と間違われる事が多いです)すぐに殿筋のトリガーポイントがあやしいと思ったので、その周囲をチェックし施術を行いました。

一応、ケガの可能性も考慮し靭帯や筋肉をチェックしましたが問題はないようです。

この場合トリガーポイントが原因の可能性が高いのでピンポイントでトリガーポイントを解除する施術を行いました。

施術開始(少し細かく何をしたか説明します)

まずは、正確にトリガーポイントに指を当ててゆっくりと押していきます。すると患者様が『ううっ』と痛みをガマンする声が聞こえます。やはりこの部位に問題があるようです。皆さん私がかなり強い力で押していると思うようですが、強く押してはいません。試しに反対のお尻を押すと『嘘だ』と笑われる方がいらっしゃいます。

トリガーポイントの特徴の一つですが【ジャンプサイン】というものがあり、飛び跳ねるくらい痛みが強いというという事が、このポイントの証明でもあるのです。押すとかなり強い痛みがあるようなので、カウンターストレインというテクニックに切り替えて行います。これは全く痛みはなく気持ちの良い施術法です。

このあと、軽く押す程度なら痛みはなくなったので、先ほどの様にトリガーポイントを押しました。時間にしては数分です。今回は痛みはあるものの耐えられそうです。数分間押していくのですが、私の指の下のトリガーポイントが徐々に緩んでいくのが分かります。

ずっと押していくと指に拍動を感じ始めます。こうなると大分緩んだというサインです。ここで患者様にペインスケールを確認します。ペインスケールとは最初の痛みが10段階のうちの10(痛みが一番強い)として今はいくつなのかを確認する事です。たいていはこのあたりで5くらいになっています。

一旦休憩してもう一度押していきます。今度はもっと早い時間で緩みます。ペインスケールが4以下、もしくは押されている感じはするが痛みはなくなります。こうなればOKです。

これをもう一つのトリガーポイントにも行います。お尻から大腿部にかけての症状を起こすトリガーポイントは2か所なので、両方に介入することで取りこぼしが減らせます。

施術はここで終わりではありません。さらにトリガーポイントにASTRというストレッチテクニックも行います。これでトリガーポイントへの施術は終了です。ASTRは整形外科医の松本不二生先生が開発したテクニックで局所的なストレッチ及び神経の興奮抑制を行うテクニックです。

この他にトリガーポイントの周りの筋肉もほぐします。強い筋肉の緊張は周りにも波及し緊張を起こすからです。さらに、坐骨神経等の神経による症状も考慮し神経ストレッチを行いました。

整体の時間が30分でしたのでこれで終了しましたが、さらに言えば全身をチェックして問題点があればその部位にも介入するのが正解です。しかし、コンペの為に早く治したいとのことでしたので左のお尻としびれを集中的に施術しました。

生活習慣でこのトリガーポイントになった場合は戻りやすいので、数回の施術が必要になることが多くなります。この方の場合は、ゴルフが原因なので戻りは少なさそうです。

セルフケアを指導させて頂き、初日はこれで終了しました。

1週間後にもう一度施術をしましたが、翌日にはほぼ痛みは消えたとのことでした。

この日もダメ押しのトリガーポイント施術や神経ストレッチを行いましたが、あまり痛みは感じない様でした。あと数日に迫ったコンペにも参加できそうとのことで喜んでいらっしゃいました。

この方のケースは使い過ぎで筋肉の損傷(ケガ)ではなく、トリガーポイントによる痛みとしびれだったようですね。

このように、まきの院長は施術する際に何が問題であるかを把握し、予測をたて施術を行います。

同じような症状でお悩みの方はご相談ください。

・50代女性、仕事で給食を作っている

・首の痛みと両腕に痛みとしびれがある

・仕事中は平気だが夜にひどくなる

施術の際には各症状から原因を突き止め施術します。今回のケースは筋肉の緊張による血管の圧迫だと考えています。

神経症状のようなしびれは出ていますが、神経症状が両腕に出るケースは珍しくあまり考えられません。給食の作る際に大きな鍋をかき交ぜる時に結構力を使うことなどから胸や背中、肩甲骨の筋肉を酷使している。やせ型の為筋肉量は少ないので負担が大きいと考えられます。

毎日、同じ筋肉を同じように使っているため筋肉が緊張しトリガーポイントができている可能性と筋肉自体が腕につながる血管を圧迫している可能性があります。正座で足がしびれるのと同様に腕につながる血管が圧迫されてしびれているのではないでしょうか?

さらに仕事中は力を使っているため交感神経優位になり血管が広がるためしびれはないが、夜に副交感神経優位になると血管は収縮し細くなります。これに加え仕事後に使った筋肉が硬くなっているため血管を圧迫ししびれると考えました。

筋肉の緊張でも痛みは出ますし、血液が遅れていないと組織は酸欠状態になるため痛み物質が放出され痛みが出ている事も痛みの原因と考えられます。

トリガーポイントによる痛みと筋緊張による血管圧迫を解除することにしました。

結果的には両方とも筋肉への施術ですが目的と施術方法が違います。

腕に症状のでるトリガーポイントを狙い3か所を施術、これに加えて腕に行く血管を圧迫する筋肉の部位を開放していきます。

さらに、鍋を回す作業が原因と考えられるので、回し方やスピードをアドバイスしました。

水の抵抗は早く回せば回すほど抵抗が強くなりますので、焦げ付かないギリギリでできるだけゆっくり回してもらうようにします。腕を曲げ伸ばしするというよりはボート漕ぎの様に体重を利用して行うように工夫してくださいと伝えました。

痛みや症状は原因を見つけて的確に施術を行えばたいていは軽減・消失します。しかし、そうなった原因を見つけないと再

発します。ですので当院の整体ではその原因をみつけアドバイスをしています。

今回鍋の回し方などが原因かどうかはまだ不明ですが、症状や状況から推測してアドバイスをします。

今後も経過をみて適宜施術とアドバイスを行っていきます。

「もしかしたら、あなたも私と同じように腰痛で苦しんでいるかもしれません。」

志木駅・まきの接骨院の院長、牧野淳一です。実は、私自身も長年の腰痛に悩まされてきました。初めて腰痛を感じたのは20歳頃。そこから約25年間、様々な腰痛対策を試し、学び、実践する日々でした。もしあなたが今、腰の痛みでつらい思いをしているなら、私の経験がきっとあなたの腰痛克服のヒントになるはずです。

腰痛に支配された不安な毎日

腰痛に悩まされていた頃の私は、常に腰の痛みが頭から離れませんでした。「この動きは腰に悪くないか?」「またぎっくり腰になるかも?」と、何をするにも不安がつきまとい、心から楽しむことができませんでした。

例えば、腰痛体操をする時でさえ、「この運動で悪化したらどうしよう…」と不安になり、回数を減らしたり、やめてしまったり。日常生活では、「先日この靴を履いた時に腰がピキッとしたから、もう履けないな…」と考えたりしました。家族との遊園地の計画も、「たくさん歩くし、待ち時間は立っているし…また痛くなったら嫌だな」と、憂鬱な気持ちになってしまうのです。

「この腰痛は一生治らないんじゃないか…」

効果があると聞いた腰痛改善の方法を試しても、なかなか効果を実感できず、落ち込むこともしばしば。「歳を取ったらもっと動けなりそうだな…」「もしかしたら寝たきりや車椅子生活になるかもしれない…」と、未来を悲観的に考えることもありました。

突然の激痛 – 魔女の一撃

実際に、腰痛は本当に治りにくく、痛みと不安、そして日常生活での不便が多い症状です。腰痛持ちになってからの私は、常に腰に鈍い痛みがあり、年に一度はぎっくり腰(急性腰痛)に襲われていました。

ぎっくり腰になると、まるで魔女の一撃を受けたかのように、一歩も動けないほどの激痛に襲われます(西洋ではこのような言い方をするそうです)経験された方ならお分かりいただけると思いますが、文字通り身動きが取れない状態になるのです。

私の腰痛ストーリー – スノーボードでのアクシデント

私の腰痛の始まりは、20歳頃の学生時代に遡ります。当時はスノーボードブームで、私も友人と毎シーズンゲレンデに通っていました。ある日、ゲレンデのギャップで横回転の技に挑戦した際、バランスを崩し背中から強く雪面に叩きつけられました。

痛みはあったものの、なんとか立ち上がりコースを下まで降りたのですが、そこで完全に動けなくなってしまったのです。すぐに腰を雪で冷やしましたが、痛みはなかなか引きません。友人に支えられながら診療所へ向かいましたが、待合室の椅子に座ることすらできません。壁に必死につかまりながら順番を待ちました。

レントゲン検査の結果は、幸いにも骨には異常なし。「打撲でしょう。もしできれば明日もスノーボードできますよ」と医師に言われましたが、あの激痛を考えれば到底無理な話です。シップと痛み止めをもらい、ホテルへ帰りました。

痛み止めを飲んでも、横になっても、仰向けもうつ伏せも、どの体勢でも痛い。当時の私はスポーツクラブのトレーナーでしたが、腰痛に関する知識は今思えばほとんどありませんでした。

痛みに耐えながらなんとか夕食を済ませ、温泉は悪化すると思い諦めました。夜は友人に誘われトランプをすることになったのですが、うつ伏せで枕を胸に挟む体勢がいくらか楽だったため、その姿勢で参加しました。しかし、その無理な体勢が祟ったのか、夜中に腰が反った状態で固まってしまい、翌朝は激痛で目が覚めました。

2日目も激しい腰の痛みに襲われ、朝食に行くことすらできません。帰りの車では、後部座席に押し込まれるような形で座ることになり、カーブや段差の度に激痛が走りました。友人には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

慢性的な腰痛との闘い – 試行錯誤の日々

スポーツクラブのインストラクターとして復帰後も、腰の鈍痛は常にあり、時折ぎっくり腰を繰り返す日々。スタジオレッスンでバーベルを持ち上げる動作は特に辛く、騙し騙しレッスンをこなす毎日でした。

「このままではダメだ。根本的な原因を突き止めなければ。」

当時の私は、トレーニングの専門家として「腹筋を鍛えれば腰痛は治る」と信じ、腹筋運動に励みました。しかし、一向に改善は見られません。次に試したのはストレッチ。腰やハムストリングス、お尻の筋肉を念入りに伸ばしましたが、一時的に楽になるだけで、根本的な解決にはなりませんでした。

トレーナーとしての知識だけでは限界を感じ、整形外科を受診しました。レントゲンで「椎間板には問題ないですが、骨棘ができていますね」と診断されました。骨棘とは、骨が変形して尖ってしまう状態のこと。当時の私は、この骨棘が長年の腰痛の原因だと考え、「骨の変形が原因なら、もう一生治らないかもしれない…」と絶望的な気持ちになりました。医師に勧められた腰痛ベルトを装着することで、一時的に安心感を得ましたが、根本的な解決にはなりませんでした。

暗中模索 – 腰痛ベルトと様々な療法

腰痛ベルトは、ひどい痛みの時には頼りになりましたが、蒸れることや背中やお尻の痛みも気になる点でした。そして何故か腰痛ベルトをしているのにも関わらず激痛が襲ってくることもありました。中殿筋が効果的と聞けば骨盤ベルトを試したり、様々な種類の腰痛ベルトを試しましたが、結局腰痛は改善しません。

運動後には特に痛みが強くなり、週に2回担当していたバーベルを使ったレッスン後は、しばらく腰痛が悪化する状態が続きました。

そんな時、上司であった佐々木秀男トレーナー(現在はプロアスリートを指導するトレーナー)が鍼灸の専門学校に通い始めたことをきっかけに、私も治療家になって「自分の腰痛を自分で治してみよう」と考えるようになりました。更に自分の腰痛が治せれば、私の様に腰痛で悩む方の手助けができるかもしれない!と思ったのです。多くのトレーナーは筋肉の名前やトレーニング方法は知っていても、解剖学や生理学、運動学の知識は国家資格を持つ専門家には及びません。私は知識と技術を学ぶために専門学校に通うことを決めました。

柔道整復師への道 – 知識と技術を求めて

そこから私は、夜間の専門学校で柔道整復師の資格取得を目指し、昼間はトレーナーとして働く生活を3年間続けました。

資格取得後、評判の先生の元で修行することを決意。そこで東洋医学に基づいた指圧やカラーテープ療法などを学びましたが、自身の腰痛は依然として改善しませんでした。

その後、友人の接骨院で仙腸関節を緩める手技や鍼シール療法を学びましたが、これも一時的な効果はあっても、根本的な解決には至りませんでした。

そして、数年後に志木駅で「まきの接骨院」を開業。しかし、長年の腰痛はまだ私の中にありました。

転機 トリガーポイントとの出会い

さらに技術を磨こうと、練馬の治療院の先生が主催する技術セミナーに参加。そこで初めてMPS(筋筋膜性疼痛症候群)やトリガーポイントという概念、そしてそれらを解除するテクニックを学びました。

トリガーポイントとは、筋肉の中にできる硬いしこりのようなもので、その部分を押すと離れた場所に痛みを感じることがあります。このセミナーで、評価・介入・再評価を繰り返す施術の流れを学び、それが現在の私の施術の基礎となっています。

トリガーポイントや筋膜リリースに関する知識を深め、テニスボールを使ったセルフケアを取り入れたことで、私の腰痛は徐々に楽になっていきました。ぎっくり腰を起こすことはほとんどなくなりましたが、まだ鈍痛が残る日は続きました。

さらなる探求 – 骨盤と腰痛、そしてストレス

腰痛専門の世界的にも有名な整体師のセミナーにも参加し、骨盤と腰痛の関係について学びましたが、残念ながら自身の腰痛は改善しませんでした。しかし、身体の調整法は大変勉強になり、現在の施術にも活かされています。

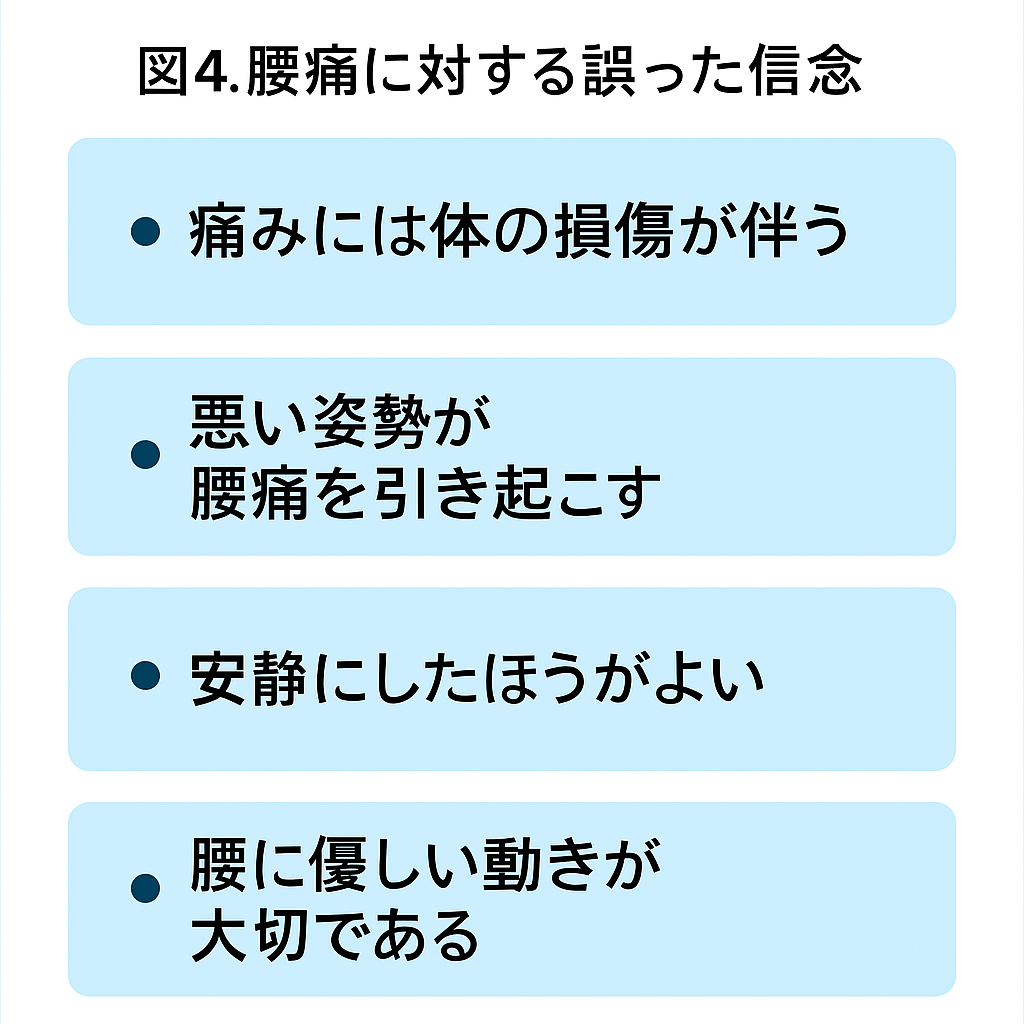

そんな中、専門書を扱う書店で偶然見つけたのが「腰痛とストレス」に関する本でした。最初は気に留めなかったのですが、後日インターネットで調べているうちに、北陸の医師のブログでその本が紹介されているのを見つけました。そのブログには、痛みのメカニズムやトリガーポイント、そして誤った痛みに関する情報が科学的な根拠と共に詳しく解説されており、衝撃を受けました。

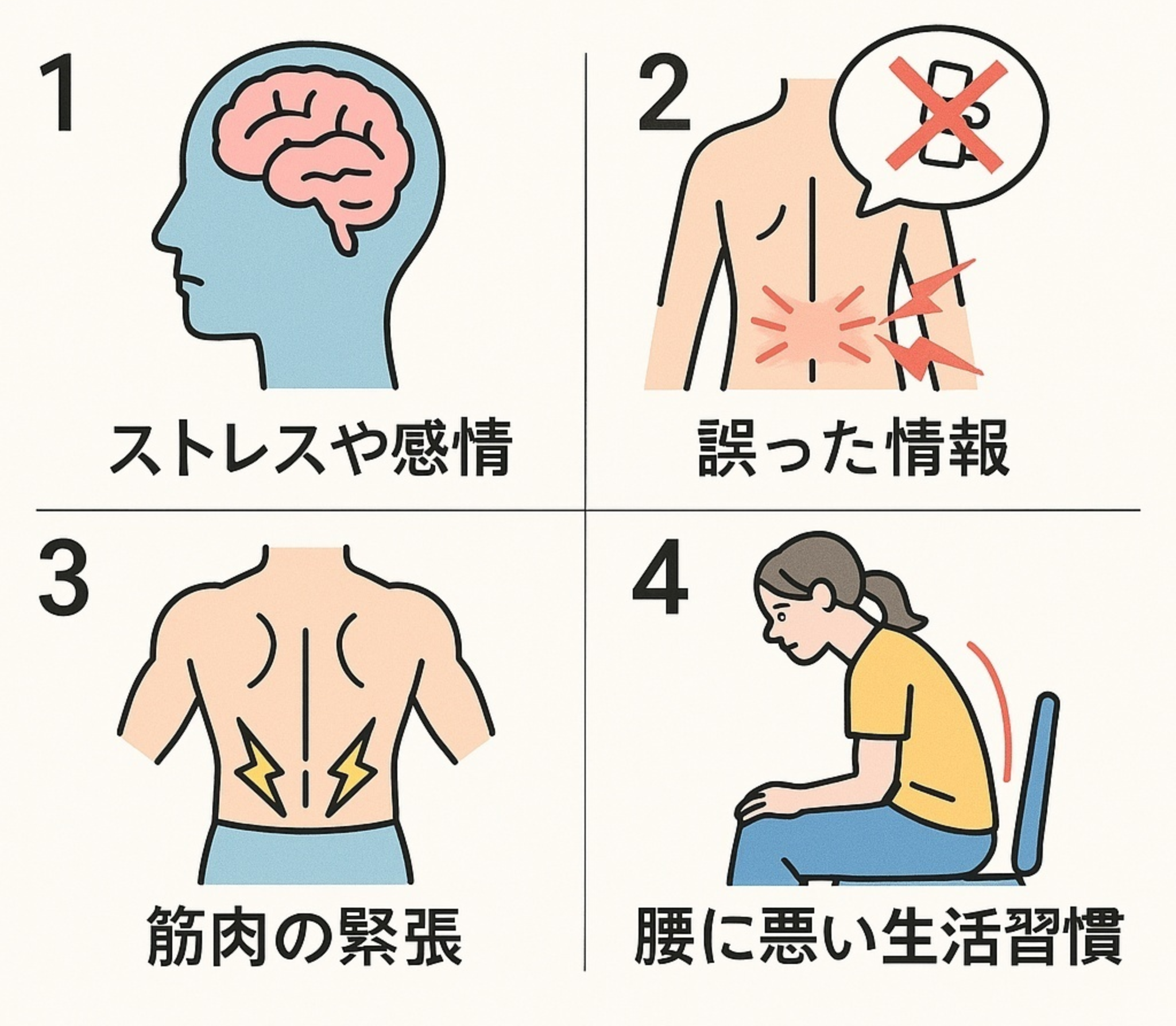

衝撃の真実 – 痛みと脳、そして誤った知識

ブログで紹介されていた本(痛みについての本や脳科学やストレスと腰痛の書籍等)をいくつか取り寄せ、読み進めるうちにストレスや感情が痛みを引き起こすこと、そして誤った情報を信じることが痛みを長引かせる原因になることを知りました。痛みは記憶されるという考え方や、神経細胞の可塑化等これまでオカルトのように感じていたことが、実は科学的な根拠に基づいているという事実に驚きました。

ある本には、ストレスと腰痛を中心に、正しい医療の知識が書かれており、私が長年原因だと考えていた骨棘は、実際には腰痛とは関係がないことも書かれていました。長年の疑問が一気に解決し、誤った知識や思い込みが腰痛を治すことを邪魔していたのだと痛感しました。

慢性的な腰痛に悩む方の多くは、私と同じように腰に関する知識不足や誤った情報を信じているせいで、症状が改善しないのではないかと感じました。

腰痛からの解放 – 新たな視点

痛みのメカニズムに関する知識が増えるにつれて、私の腰痛は徐々に軽減していきました。脳、末梢神経、不安、感情、筋肉、関節、認知行動療法、骨盤、MPS、インナーマッスル、トリガーポイント、姿勢など、様々な要素を総合的に考えるようになった結果、気づけば長年の腰痛はほとんど消えていたのです。

腰痛が消えた日のことは今でも鮮明に覚えています。朝起きた時からいつもの腰の嫌な感じがなく、スムーズに起き上がることができました。その日は一日中、一度も腰の痛みを感じることなく終えることができたのです。それからは、腰に痛みや違和感を覚える日はどんどん減り、今ではほとんど腰痛を感じることはありません。たまに無理な体勢が続くと痛みが出ることもありますが、放っておけば自然に治っています。

私はついに、長年の腰痛を克服したのです。腰の痛みのない生活は、本当に最高です。

かつては、腰に良い姿勢や体操、腰に悪いことを避け、常に腰のことを考えて行動していましたが、今ではそのようなことを意識する必要もなくなりました。

スノーボードで怪我をしてから25年以上かかりましたが、正しい知識と適切な施術を行えば、腰痛は必ず克服できると確信しました。もちろん、私一人が治ったからといって全ての方が同じように改善するとは言えませんが、私の経験が少しでもあなたの腰痛を軽くするお役に立てれば幸いです。

腰痛克服の鍵 – 知識、考え方、そして適切なケア 8つのポイント

この他にも、私が腰痛克服のために実践したことはたくさんありますが、慢性腰痛に重要なのは日々のストレスや感情を良い状態に保ち、腰痛に関する正しい知識を身につけ、適切な柔軟性や筋肉のトレーニング(アウター・インナーマッスル)を鍛え、姿勢、骨盤のケアを行うことです。

これらは、腰痛のみならず多くの慢性痛へのアプローチにも効果的なポイントになります。

あなたが腰痛を克服し、人生を思い通りに楽しめる日が来ることを心から願っています。

24時間予約受付

「もう諦めていた…」長年苦しんだ頭痛と肩の痛みが、筋膜リリースで劇的な変化!

志木駅すぐのまきの接骨院に、長年悩まされていた肩の痛みと動きの悪さを抱えるバレーボール愛好家の患者様がご来院されました。チームメイトの方が当院の筋膜リリースを受けて調子が良くなったというお話を聞き、ご紹介いただいたとのことでした。

肩の動きは、単に肩関節だけの問題ではありません。肩甲骨の動きから始まり、上腕、前腕といった腕全体、さらには首、肩の僧帽筋、鎖骨、体幹を支える腰や背筋など、上半身の広範囲の筋肉が複雑に連携し合っています。興味深いことに、筋電図を用いた実験では、肩を動かす際に、肩の筋肉が活動するよりも前に、反対側の体幹にまず力が入り、体の軸を安定させてから肩に力が伝わるというメカニズムが明らかになっています。この事実からも、肩の動きの改善には、肩関節だけでなく、首や背中を含めた全身のバランスを考慮した施術が不可欠であることがわかります。

今回の患者様の主な訴えは肩の動きの改善でしたが、長年の痛みを丁寧に問診する中で、ほぼ毎日悩まされているという頑固な頭痛の存在も明らかになりました。そこで当院では、肩関節の動きを改善するだけでなく、頭痛の根本的な原因にもアプローチするため、肩に関連する首、肩甲骨、背部、鎖骨周りの筋肉や筋膜に対しても丁寧に施術を行いました。

2回目の来院で驚きの報告!「長年の頭痛が2週間も消えていた!」

2回目のご来院時、患者様の表情は明らかに明るく、驚きと喜びの声で施術の効果を報告してくださいました。なんと、ほぼ毎日悩まされていた頭痛が、施術後から2週間もの間、一度も起こらなかったというのです。もちろん、肩関節周りの動きも施術前と比較して明らかに軽くなり、可動域も広がっていました。長年の悩みの種だった肩の痛みだけでなく、まさか頭痛まで改善するとは予想もしていなかったそうで、患者様も大変感動されていました。肩関節の痛みの改善に加え、長年の頭痛の症状改善の確かな手応えを感じていただけたことで、今後の治療への期待感も高まっていました。

頑固な頭痛に「筋膜リリース」が有効な理由

首や肩周りの筋肉が慢性的に緊張することで起こる筋緊張性頭痛は、多くの方が悩まされている症状の一つです。このような頭痛の場合、首や肩の筋肉だけでなく、それらを覆っている筋膜の癒着が痛みの原因となっていることが少なくありません。筋膜とは、全身の筋肉や臓器を包み込む薄い膜のことで、この筋膜が癒着すると、筋肉の動きが制限され、血行やリンパの流れが悪くなり、痛みや不快感を引き起こします。

筋膜リリースは、この癒着した筋膜を特殊な器具や手技によって剥がし、筋肉の柔軟性を取り戻し、血行やリンパの循環を改善する施術法です。今回の症例のように、肩周りの筋膜の癒着を丁寧に剥がすことで、肩の動きが改善するだけでなく、首や肩の筋肉の緊張が緩和され、その結果、長年の頭痛が改善したり、手のしびれが解消されたりするケースは決して珍しくありません。

ただし、この患者様の場合、2週間で頭痛が戻ってきていることから考えると、より根本的な改善のためには、定期的な筋膜リリースに加え、ご自身で癒着部位をマッサージしたり、ストレッチを行ったりすることが重要だと考えられます。

筋膜リリースを行うと、癒着している部位は皮膚の抵抗が強いため、施術者が触診で明確に把握することができます。また、癒着が強い部分は施術後に皮膚が赤くなることがあり、患者様ご自身でもどこが悪いのかを視覚的に確認することができます。これらの癒着部位に対して、ご自身でマッサージやストレッチなどのケアを継続的に行うことで、頭痛の頻度や程度を軽減できる可能性があります。

もし、初診時に頭痛の改善を主な目的としておっしゃっていただければ、上半身への施術に加えて、頭皮への筋膜リリースも積極的に行います。頭皮が硬くなっている方や、頭がむくんでいるような感覚がある方には、頭皮の筋膜リリースが特に有効です。頭皮を押して痛みを感じる方は、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になっている可能性が高いと考えられます。頭皮の筋膜リリースを行うことで、睡眠の質の改善、原因不明の疲労感の軽減、視界がクリアになるような感覚を得られるといった効果も期待できます。

さらに、頭痛の原因としてトリガーポイントの存在も無視できません。トリガーポイントとは、筋肉の中にできるコリのような硬い部分で、その部位だけでなく、離れた場所に痛みやしびれを引き起こすことがあります。首や肩周りのトリガーポイントが、緊張型頭痛をはじめとする様々な頭痛の原因となることはよく知られています。特におでこや目の周り、耳の後ろなどに痛みを感じる頭痛をお持ちの方には、首の前側に位置する胸鎖乳突筋という筋肉のトリガーポイントへの施術が有効です。筋膜リリース、ストレッチ、そして丁寧な手技を組み合わせることで、これらのトリガーポイントを効果的に解消し、頭痛の改善を目指します。

まきの接骨院では、患者様一人ひとりの症状やお悩みを丁寧に伺い、根本原因にアプローチするオーダーメイドの施術を提供しています。長年の頭痛や肩こりでお悩みの方、ぜひ一度当院の筋膜リリースをお試しください。

かかとの痛み後に発症したもも裏の痛み

当院(志木駅 まきの接骨院))で経験した、興味深い小学生男子の症例を詳細にご紹介いたします。この患者さんは、以前よりかかとの痛みを主訴に来院されました。運動時、特に走る際や走った後に顕著な痛みがあり、患部を押すと強い痛みを訴えるという、典型的な成長期に多く見られる症状、いわゆるシーバー病(踵骨骨端炎)です。10歳前後の活発な男子に頻発するこの症状は、成長期の骨端軟骨への過度な牽引力が原因と考えられており、多くのお子様とそのご家族を悩ませています。

シーバー病の施術

当院では、シーバー病に対して、患部であるかかとと、その周囲の筋肉(特にふくらはぎ)への負担を軽減、炎症を抑制するための電気治療、そして手技療法を組み合わせた施術を適用しました。電気治療は、疼痛緩和と血流改善を促し、手技療法では、ふくらはぎやアキレス腱や足底筋膜の柔軟性を高め、かかとへの牽引力を軽減することを目指しました。数回の治療を経て、患者さんのかかとの痛みは徐々に軽減し、運動時の痛みも和らぎ、日常生活に支障がない程度まで回復されました。

かかとの痛み後に大腿後面に痛みが出た

しかし、かかとの痛みがほぼ消失した頃、今度は左のハムストリングス(大腿部後面の筋肉)に新たな痛みを訴え始めました。詳細な問診と触診を行った結果、ハムストリングスに明らかな筋スパズム(筋肉の異常な収縮)が認められました。筋スパズムは、筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)の一つの重要な症状であり、筋肉が持続的に収縮し、硬結(しこり)や圧痛点を形成する状態を指します。簡単に言えば、「太ももが攣った」状態が慢性的に続いているようなイメージです。

この患者さんの場合、左右のハムストリングスの筋緊張を比較すると、痛みを訴える左側の筋肉は明らかに硬く、触るとロープのように盛り上がっていました。本人も、「常に左の太ももの裏がつっぱるような感じがする」「運動後に特に痛みが強くなる」と訴えており、太ももの痙攣が日常生活にも影響を及ぼしかねないほどでした。歩行時にも、少し患部を庇うような動作が見られ、可動域の制限もありました。

MPSへの施術とストレッチ

筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)に対する施術は、長年の臨床経験を通じて私が専門としてきた分野の一つです。MPSの治療においては、単一の施術法に固執するのではなく、患者さんの状態を詳細に評価し、様々なテクニックを組み合わせることで、より効果的な改善を目指します。太ももが攣った場合、一般的な応急処置としては、仰向けに寝て膝を伸ばし、足をゆっくりと上に持ち上げて太もも裏を伸ばすSLR(Straight Leg Raise)というストレッチを行うことが多いでしょう。軽度の痙攣であれば、このストレッチで一時的に症状が緩和され、数日後には違和感も消えることがほとんどです。

しかし、今回のように強い筋スパズムが持続している場合は、単純なストレッチだけでは根本的な改善が難しいことが少なくありません。筋肉の深部に形成された硬結や、神経系の過敏な状態が関与している場合があるためです。そのため、当院では、このような難治性の筋スパズムに対して、以下に示すような多様な専門的テクニックを組み合わせた集学的アプローチを採用しています。

難治性筋スパズムに対する5つの専門的アプローチ

1.ベーシックなストレッチ(SLRおよびそのバリエーション)

まず、基本的なSLRに加え、股関節の屈曲角度や足関節の背屈角度を微調整しながら、様々な方向へのストレッチを行い、現在の筋肉の収縮度合い、柔軟性、そして圧痛点の位置と程度を詳細に評価します。これにより、特に強く収縮している部位や、可動域制限の要因となっている筋肉を特定します。

2.拮抗筋収縮を利用した弛緩(相反抑制)

大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)を意識的に等尺性収縮(筋肉の長さを変えずに力を入れる)させることで、神経生理学的な反射を利用し、拮抗筋であるハムストリングスを反射的に弛緩させるテクニックです。これにより、より安全かつ効果的にハムストリングスの緊張を緩和することができます。

3.自動弛緩テクニック(ポスト・アイソメトリック・リラクゼーション、PIR)

ハムストリングスに対し、術者の抵抗に対して軽い力で等尺性収縮を行っていただいた後、力を抜いてもらうことで、筋肉がより深く弛緩する現象を利用します。これを数回繰り返すことで、筋スパズムの緩和と可動域の改善を図ります。

4.ASTR: Augmented Soft Tissue Release)

癒着や制限が生じている筋膜や筋肉に対し、特殊な手技を用いて持続的な緊張や圧迫がある部位に伸張を加えて組織の柔軟性を取り戻すテクニックです。特に、触診で硬結が認められる部位や、ストレッチだけでは十分に伸長しない深部の筋肉に対して、ピンポイントにアプローチすることが可能です。

4.カウンターストレイン

患者さんに最も痛みが軽減する体勢をとっていただき、特定の圧痛点を触診しながら、その肢位を一定時間保持することで、神経系の異常な興奮を鎮め、筋肉の過緊張を緩和する非常に効果的な手技です。このテクニックは、患者さん自身で行うことは難しいですが、熟練した施術者によって行われることで、即時的な痛みの軽減と筋スパズムの緩和をもたらすことがあります。

この患者様に行った具体的な施術の流れ

- 詳細な評価と触診

まず、患者さんの既往歴、痛みの発症状況、日常生活での動作などを詳しく問診します。その後、ハムストリングスの触診を行い、筋緊張の程度、硬結の有無、圧痛点の位置と程度、そして股関節の可動域などを詳細に評価します。 - カウンターストレインによる神経系の安定化

触診で最も強い圧痛点が認められる部位に対し、カウンターストレインのポジショニングを行い、90秒程度その肢位を保持します。これにより、痛みを誘発している神経系の過活動を抑制し、筋肉の緊張を緩和します。 - 自動弛緩テクニック(PIR)の実施

患者さんに、術者の抵抗に対し、ハムストリングスを軽い力で5秒程度収縮していただき、その後、力を抜いてリラックスしていただきます。この収縮と弛緩を数回繰り返し、筋肉の深部からの弛緩を促します。 - 拮抗筋収縮を利用したストレッチ

患者さんに、大腿四頭筋を意識的に収縮させながら、可能な範囲でSLRを行っていただきます。こうすることでハムストリングスは弛緩します、この際、術者はハムストリングスの緊張の変化を注意深く観察し、より効果的なストレッチングをサポートします。 - 筋膜リリース+ASTR

硬結が強く認められる部位や、可動域制限の原因となっている筋肉に対し、指、肘などを 使い持続的な圧迫や筋線維に沿った伸張操作を加えることで、筋膜の癒着を剥がし、筋肉の柔軟性を取り戻します。 - 再評価とホームエクササイズの指導

施術後、再度ハムストリングスの状態と股関節の可動域を評価し、改善度合いを確認します。患者さんの状態に合わせた、自宅で行える簡単なストレッチや筋力トレーニングなどのホームエクササイズを指導し、再発予防と更なる機能改善を促します。

驚きの結果と患者さんの声

数回の丁寧な施術を重ねるうちに、その小学生男子のハムストリングスの筋スパズムは著しく改善しました。施術前には、立位体前屈で指先が全く床に届かなかったのが、数回の施術後には 手の指先が床に着くほど柔軟性が向上しました。また、以前は運動後に強く訴えていた太ももの痛みも消失し、筋肉の過度な緊張も緩和され、左右の太ももの太さもほぼ均等になりました。

後日、その子のお母様から、非常に嬉しいご報告をいただきました。「最近、息子が急に足が速くなったんです。学校の体育の授業や、地域のサッカーチームの練習でも、明らかに以前とは走るスピードが違うようで、チームメイトやコーチに『何か特別なトレーニングをしているのか?』と聞かれたんです。息子は特に何もしていないと答えたらしいのですが、もしかしたら、先生の治療のおかげかもしれませんね」とおっしゃっていました。

詳しくお話を伺うと、その小学生男子は、かかとの痛みが改善した後も、実は左のハムストリングスに慢性的な痛みや違和感を抱えていたとのことでした。しかし、それはを特に訴えることはなかったようです。ハムストリングスが慢性的に硬く緊張している状態は、走行時の足の接地時の衝撃を十分に吸収できず、微細な痛みを引き起こす可能性があります。また、股関節の可動域を制限し、足を後方に蹴り出す推進力を低下させるため、結果的に走るスピードの低下に繋がっていたと考えられます。

今回の当院の集学的アプローチによって、ハムストリングスの状態が根本的に改善されたことで、彼は本来持っていた潜在的な運動能力を最大限に発揮できるようになったのでしょう。これは、単にかかと痛という表面的な症状の改善にとどまらず、その奥に潜んでいた機能的な問題を解決できたことによる、予期せぬ嬉しい結果と言えます。

専門家としての見解と考察

- 柔道整復師として、長年、筋・筋膜性疼痛症候群をはじめとする運動器疾患の治療に携わってまいりました。特に、トリガーポイントや筋スパズムに対する多様な手技療法と運動療法を組み合わせたアプローチを得意としており、多くの患者様の機能改善と疼痛緩和に貢献してまいりました。本症例は、私の長年の臨床経験に基づいた専門的な知識と技術によって、的確な評価と効果的な治療が奏功した好例と言えます。

- この症例は、実際に当院で治療を行った患者さんのものであり、その経過と結果は客観的な事実に基づいています。患者さんのプライバシーに配慮し、個人が特定できる情報は伏せておりますが、治療のプロセスや効果について、誇張や虚偽は一切ございません。患者さん一人ひとりの症状に真摯に向き合い、科学的根拠に基づいた丁寧な施術を提供することを常に心がけております。

当院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療プランをご提案し、早期の機能回復と痛みのない快適な生活の実現を全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。